Questa guida non pretende certo di essere esaustiva, ma certo due o tre consigli per immortalarvi al meglio non guasteranno, visto che con l’estate la tentazione dell’autoscatto sexy c’è.

Questa guida non pretende certo di essere esaustiva, ma certo due o tre consigli per immortalarvi al meglio non guasteranno, visto che con l’estate la tentazione dell’autoscatto sexy c’è.

1. Prima di produrvi in un autoscatto, domandatevi se davvero il mondo ha bisogno di un’altra immagine di voi.

E ricordatevi che quando il rullino e lo sviluppo lo pagavate, qualcuno a cui chiedere di farvi la foto lo cercavate eccome, altro che braccio teso. Anche se poi le alternative erano due: voi in primo piano con qualche monumento incomprensibile dietro, voi minuscoli e invisibili con un bel monumento dietro. E al mare niente macchina fotografica che si rovina. Altri tempi.

2. Se la forma fisica non è al meglio, puntiamo su un grande classico, le gambe nude vista mare, piscina, lago. Si deve intravvedere giusto quello spazio tra la coscia e le ginocchia sul quale nemmeno il pallone della Michelin risulterebbe gonfio o con la cellulite. Meglio nascondere i piedi, però, non si sa mai che uso ne faranno su Internet.

Versione hard:

mostrate anche i piedi, speriamo ne facciano buon uso.

3. Altro alleato dei nostri selfie: la forza di gravità. E allora produciamoci in autoscatti che ci propongono stesi sulla sabbia, in una performance bidimensionale che non solo appiattisce la pancia, ma, per le signore, rinvigorisce anche il decolté. Occhio all’inclinazione, il braccio deve essere perfettamente perpendicolare e l’orario intorno al mezzogiorno, per evitare ombre sgradevoli.

Versione hard:

inclinate un po’ il braccio con il quale vi fate la foto. I vostri amici proveranno a capovolgere lo smartphone su se stesso pur di cogliere qualche sfumatura tridimensionale in più.

4. Un’altra ottima tecnica per venire bene nei selfie è fotografarci con un amico o amica veramente brutto. Dal confronto risulteremo super affascinanti

Versione hard:

amico brutto in primo piano, noi appena dietro. Belli e misteriosi.

5. Non fatevi selfie in cui tendete tutte e due le braccia. E dai, si sa che la fotocamera del tablet è pessima.

Versione hard:

considerando che la fotocamera del tablet è pessima, potreste osare qualcosa, in effetti.

6. Niente foto in auto, non scherziamo. Le mani vi servono per guidare. E poi la vostra foto potrebbe finire in mano alla vostra compagnia di assicurazioni.

Versione hard:

fatevelo, questo selfie, ma con l’auto ferma. Siamo cresciuti con i film americani in cui il protagonista fingeva di sterzare mentre un film in bianco e nero di un rettilineo eniva proiettato nel vetro posteriore, che sarà mai…

7. Per gli uomini. La vostra vista in costume da bagno difficilmente vi attirerà molti complimenti, se è quello a cui mirate. Per non parlare di quella in canottiera, con il colorito paonazzo perché trattenete il respiro. Lasciate perdere. Perché anche se aveste il fisico di Tarzan, le donne non sono Jane, e si fanno convincere meno dal senso della vista. Però potreste piacere molto ad altri uomini, se è quello a cui mirate.

Versione hard:

non ci penso neanche, non scherziamo.

Archivi categoria: Personal Edition

Due o tre concetti per capire la PA

In questi giorni leggo molti articoli che annunciano l’arrivo della carta di identità elettronica, con il condimento dei soliti luoghi comuni: ci sono voluti anni di sperimentazione, la PA italiana è un fallimento, fannulloni, che vergogna, bla bla bla. Ovviamente lasciamo da parte i commenti di chi non è riuscito ad andare oltre la terza media e quindi si sente escluso dalla possibilità di diventare un dirigente pubblico (maledetti burocrati!) e anche da chi non paga le tasse da vent’anni e si lamenta dai disservizi pagati dalle tasse di vicini. A questa gente qui preferisco non rivolgermi, che sarebbe tempo perduto. A tutti gli altri sì, per spiegarvi un po’ come funziona la PA in Italia e il rapporto con la politica.

In questi giorni leggo molti articoli che annunciano l’arrivo della carta di identità elettronica, con il condimento dei soliti luoghi comuni: ci sono voluti anni di sperimentazione, la PA italiana è un fallimento, fannulloni, che vergogna, bla bla bla. Ovviamente lasciamo da parte i commenti di chi non è riuscito ad andare oltre la terza media e quindi si sente escluso dalla possibilità di diventare un dirigente pubblico (maledetti burocrati!) e anche da chi non paga le tasse da vent’anni e si lamenta dai disservizi pagati dalle tasse di vicini. A questa gente qui preferisco non rivolgermi, che sarebbe tempo perduto. A tutti gli altri sì, per spiegarvi un po’ come funziona la PA in Italia e il rapporto con la politica.

Facciamo un esempio. Immaginiamo di dover organizzare un evento, non so, per i nostri dieci migliori clienti. Abbiamo dieci mila euro per dieci invitati. Ebbene, le alternative non mancano. Con mille euro a testa possiamo organizzare un weekend in una città d’arte e pagare viaggio, vitto e alloggio per gli ospiti. Certo non prenoteremo al 5 stelle e non voleremo a San Pietroburgo, ma insomma le alternative non mancano. Immaginiamo ora di avere a disposizione un budget di diecimila euro per cento invitati. Bisogna volare più basso, non solo figurativamente. Con cento euro a testa possiamo organizzare una cena senza troppe pretese e magari allietarla con un accompagnamento musicale. Non saranno gli U2, ma un gruppo di professionisti locali sì. Oppure possiamo organizzare una cena a buffet riducendo i costi e poi portare gli ospiti a teatro. Con il trasporto a carico loro. Insomma, ci si può pensare, c’è da programmare, richiedere preventivi, ottimizzare, insomma c’è da lavorare e tanto, ma con competenza e un po’ di entusiasmo abbiamo la possibilità di fare bene. Cosa c’entra tutto questo con la Pubblicazione Amministrazione? Ebbene immaginate che il governo italiano dia ai funzionari l’incarico di organizzare un evento a New York per diecimila persone con il solito budget di diecimila euro. Anzi, lo decreti per legge. Vi sembra una follia? Sappiate che è quello che succede ogni giorno. A quel punto il ministro organizzerà una conferenza stampa per annunciare che si va tutti a New York, ci saranno strette di mano e applausi, elettori soddisfatti, quand’è che si parte. Il nostro solito funzionario di fronte ad una tale scemenza non comincerà nemmeno a lavorare. Vuoi andare a New York con un euro? Non chiederà preventivi né progetterà alcunché, al limite si darà da fare per produrre una relazione per spiegare come non è riuscito a raggiungere l’obiettivo. Qualcuno magari ci proverà, in attesa di un decreto milleproroghe che intanto rimandi tutto all’anno prossimo. I politici, di fronte al fallimento, sbraiteranno contro i fannulloni buoni a nulla e contro la burocrazia: loro hanno una vision chiara per il futuro, ma quei maledetti dipendenti pubblici li ostacolano. A quel punto prenderanno cinquantamila euro e li daranno ad una agenzia di amici, i quali prometteranno che tutto sarà fatto. Stamperanno qualche brochure ed effettivamente compreranno qualche biglietto, poi spariranno con il resto dei soldi che nessuno recupererà perché sono finiti ad una filiale a Panama. Il vecchio politico sarà sostituito dal nuovo, e si riparte. Se al posto dell’organizzazione dell’evento ci mettete la costruzione di un ponte, l’organizzazione scolastica o l’introduzione di un nuovo sistema informatico, il risultato non cambierà. Vogliamo fare qualche esempio concreto? Il progetto della carta di identità elettronica e la sua introduzione in Italia non è affatto recente. Solo che nella conferenza stampa il ministro dell’epoca dichiarò: carta di identità elettronica per tutti, basteranno venti minuti allo sportello. Bene, bravo, strette di mano. E però. Però quell’idea prevedeva che ogni sportello si dotasse di macchina fotografica digitale, spazio e competenze adeguate per fare una buona foto, e fin qui, tutto sommato, ci può stare. Però siccome il cittadino (elettore) deve avere tutto subito, bisogna che allo sportello dispongano di card elettroniche con microchip da programmare e restituire seduta stante, con tanto di foto impressa. Come no, New York. Alcune amministrazioni locali c’hanno provato, spendendo svariate decine di migliaia di euro per acquisire gli strumenti necessari. L’hanno fatto i comuni più grandi, riducendo però il numero di sportelli attrezzati, e alcuni coraggiosi pionieri. Hanno speso soldi per manutenere, riparare e gestire macchinari costosi e sofisticati. Siccome il ministro non poteva ammettere di aver fatto una enorme, clamorosa, indiscutibile cagata, ha cambiato fornitore, chiamato gli amici che hanno proposto di andare a New York con cinque euro, e intanto insultato e infamato la PA, quei dipendenti ottusi e privi di vision. Dopo molti anni ecco che ci si rende conto che il sistema non può funzionare, si dismette la vecchia carta di identità e se ne introduce una che, sensatamente, verrà stampata da un unico centro nazionale e non da 8 mila sportelli. Il povero cittadino elettore dovrà portare due fototessere da scansionare (burocrati vessatori!) non avrà la carta seduta stante, ma dovrà aspettare una settimana, con buona pace di quelli che si presentano allo sportello dopo l’orario di chiusura pretendendo il rilascio immediato, visto che hanno l’imbarco per Parigi dopo un paio d’ore. C’andranno in treno, in vacanza a Parigi. Sempre che non fossero diretti a Londra, perché in quel caso temo che servirà loro un passaporto, ma questa è un’altra storia. Altro esempio? Nel 2010 Tremonti stabilisce che ogni amministrazione (tranne la presidenza del consiglio) debba tagliare dell’80% le spese per la comunicazione istituzionale. Avete capito bene, ottanta percento. Bene, bravi. Con la cultura non si mangia. Poi un ministro nel 2013 stabilisce le linee guida per i siti web e decreta che, per rispetto dei diversamente abili (ne cito giusto un paio) tutti i video pubblicati dalla PA dovranno essere sottotitolati per i non udenti, e tutte le registrazioni audio dotate di trascrizione letterale. Non una sintesi, proprio la trascrizione. Una legge di civiltà, bravo ministro, così si fa, all’avanguardia in Europa. Poi il primo a non rispettarla è il ministro vicino di stanza, ma tant’è. Potrei continuare a lungo, aggiungo solo che il governo Monti prima e quello Renzi dopo (con il breve intervallo di Letta che in effetti un po’ di sale in zucca ce l’aveva, e s’è visto che fine ha fatto) sono in assoluto i campioni di questo delirante comportamento. Nemmeno Berlusconi osava tanto. Quando sentirete gli annunci del premier in tivù, ricordatevi dell’evento a New York. Il nostro predica l’informatizzazione delle procedure da tempo. Meno carta, digitale, velocità. Come dargli torto. Poi però nell’ultima legge finanziaria ha previsto una riduzione degli investimenti pubblici in informatica del 50% in tre anni. Perché l’uomo ha una vision ma anche capacità manageriali: a New York c’andremo tutti con cinquemila euro. E se i dipendenti non si adeguano li licenzieremo, o meglio li faremo condannare tutti per omissione di atti d’ufficio. Il loro ufficio è quello di fare miracoli. Che si adeguino.

Perché credo

Perché si crede? Per avere una consolazione nei momenti più difficili, per dare un senso a ciò che non comprendiamo, per trovare un conforto di fronte alla morte. La domanda con cui ho aperto questo post è LA domanda per eccellenza, essere o non essere. Pascal diceva che in fondo credere è una scommessa che può solo essere vinta. Se Dio c’è, bene, abbiamo vinto. Se con la nostra morte scomparirà anche la nostra coscienza, allora abbiamo perso, ma non lo sapremo mai.

Perché si crede? Per avere una consolazione nei momenti più difficili, per dare un senso a ciò che non comprendiamo, per trovare un conforto di fronte alla morte. La domanda con cui ho aperto questo post è LA domanda per eccellenza, essere o non essere. Pascal diceva che in fondo credere è una scommessa che può solo essere vinta. Se Dio c’è, bene, abbiamo vinto. Se con la nostra morte scomparirà anche la nostra coscienza, allora abbiamo perso, ma non lo sapremo mai.

Io non sono né un teologo né un filosofo, e negli ultimi cinque millenni ce ne sono stati di veramente validi a dibattere sul tema. Non mi riferisco a chi ha nascosto dietro alla religiosità solo uno straordinario simulacro per esercitare il proprio potere, ma a menti dotati di una brillantezza tale da intimorirmi anche solo al nominarle. Però se devo rispondere a qualcuno spiegando perché credo, gli rispondo perché preferisco la lectio difficilior. In filologia, con questo termine si identifica la versione “più difficile” appunto da un punto di vista morfologico, lessicale, semantico. Se dello stesso testo esistono più letture, o lectio, quella difficilior ha più probabilità di essere vera, perché nell’atto di copiare, nel dubbio, l’amanuense avrebbe scelto quella più facile. Se ha scelto quella più difficile, è perché era certo.

Che noi siamo semplicemente esseri animali più evoluti di altri, la conclusione di un processo durato milioni di anni che ha avuto origine casualmente è sicuramente la lectio facilior, la lettura più facile. Nasciamo, cresciamo, muoriamo. Avanti un altro. La scelta atea è quella che meglio si adatta alla nostra razionalità che si basa su esperienze e prove: noi vediamo i nostri cari morire, nessuno ha mai visto una persona risuscitata (con l’eccezione di pochi contemporanei di Gesù Cristo, ma una prova documentale indiretta basata sulla tradizione difficilmente trova un posto di rilievo nella logica stringente). Secondo il metodo scientifico basato sull’esperimento, Dio non esiste, perché la sua esperienza non è dimostrabile. E anche le affascinanti costruzioni logiche di pensatori che hanno cercato di spiegarne l’esistenza tramite il ragionamento hanno tutte qualche elemento di debolezza. Eppure, dopo circa 5, forse 6 milioni di anni di presenza dell’uomo sul nostro pianeta, questa lectio non è ancora scomparsa. In alcuni momenti recede, in altri cresce, ma c’è, è ancora presente. Si potrà dire, come ho detto all’inizio, che sopravvive perché ci fa comodo. Perché noi siamo talmente intelligenti e presuntuosi da esserci creati una proiezione di noi stessi e averne fatto un Dio. Anzi, diversi dei, a giudicare dalla varietà di religioni presenti al mondo. Io credo che se milioni di uomini in tutte le culture e le società del mondo hanno immaginato una entità soprannaturale è perché c’è da qualche parte dentro di noi una traccia che ci porta a tale immagine. Un istinto, se vogliamo. Un istinto che deve portarci a sentirci più vicini agli altri, e non a dividerci e magari massacrarci, come purtroppo succede spesso. Anche se in questo caso devo dire agli amici atei che attribuiscono alla fede la colpa dei conflitti che l’uomo è bravissimo a trovare scuse stupide per azzannare il fratello: la fede è una, ma c’è anche la patria, la bandiera, la famiglia. Se credessimo davvero non potremmo mai prendere in mano un’arma, perché nessuno è così imbecille da giocarsi un’eternità di pace e serenità nell’altro mondo per pochi scampoli di successo in questa.

Rimango comunque rispettoso di chi non crede, ci mancherebbe. L’importante è che ricordino che a scegliere la lezione facile sono stati loro, non io che credo in quella più improbabile, incredibile, insostenibile. In una parola, difficile.

La donazione

La prima volta fu a diciotto anni. La prima volta non può essere prima dei diciotto anni, perché i minorenni non possono donare il sangue. Andammo in ospedale accompagnati dal professore di biologia, che ogni anno compiva quel rito con i suoi allievi maggiorenni: introdurli all’importanza di donare il sangue affiancandoli nella loro prima volta. Si trattava di una scelta libera e volontaria, ma il nostro professore sapeva come convincere anche i più titubanti.

La prima volta fu a diciotto anni. La prima volta non può essere prima dei diciotto anni, perché i minorenni non possono donare il sangue. Andammo in ospedale accompagnati dal professore di biologia, che ogni anno compiva quel rito con i suoi allievi maggiorenni: introdurli all’importanza di donare il sangue affiancandoli nella loro prima volta. Si trattava di una scelta libera e volontaria, ma il nostro professore sapeva come convincere anche i più titubanti.

Io ci andai volentieri, a dire il vero. Era un’esperienza nuova, e a quell’età ogni esperienza ammantata di novità risulta solo per questo eccitante. Poi c’era da dimostrare il proprio valore e il proprio coraggio, una sorta di prova di iniziazione. Andò tutto liscio, anche se ricordo bene un certo disappunto quando per la prima volta vidi l’ago che più che a quei capelli sottili usati per i prelievi sembrava una robusta canna di una penna stilografica, grossa abbastanza da poterla misurare in millimetri. Andò tutto bene ma poi venne l’università e con essa l’anarchia e l’individualismo tipico di quegli anni, in cui dimenticai completamente la donazione.

Il tema tornò d’auge quando una collega proveniente da una famiglia di donatori da generazioni cominciò a parlare dell’importanza di donare il sangue: il suo papà aveva più medaglie Avis di un ammiraglio e io non volevo certo sfigurare. Poi, ero già stato un donatore, spiegai con baldanza e orgoglio, sperando, come dire, che il titolo di donatore sia concesso una tantum dopo una sola esperienza. Non è così. Donatori si è sempre, perché di sangue c’è sempre bisogno purtroppo. Fu così che ripresi le mie donazioni, di solito annuali, qualche volta più frequenti, tutte le volte che avevo voglia di un giorno di vacanza ma non avevo il coraggio di mettermi in ferie. Si perché non dimentichiamo che i lavoratori hanno diritto ad un giorno di riposo per la donazione. Arrivai anche a donare il sangue il giorno in cui avevo colloqui di lavoro presso altre aziende; insomma, una solidarietà un po’ interessata, la mia. Sono passati quindici anni, da allora, e anche se non ho bisogno di giorni di vacanza per colloqui continuo a donare volentieri.

La stilografica non fa più paura, chi la gestisce sì. Perché se vedete le signore infermiere oltre la cinquantina potete stare tranquilli. Hanno visto la vostra vena ancora prima che voi entraste in sala donatori. Sanno dov’è, la sentono. Un rapido tocco con la punta delle dite, giusto per salutarla, un colpetto e via. Le signore oltre la cinquantina non sbagliano mai, per loro è come calciare un rigore senza portiere. Non sempre, purtroppo, c’è la signora cinquantenne. A volte c’è il collega quarantenne, che ha più tatuaggi di un picchiatore ucraino, chiacchiera tutto il tempo e di solito si limita a mettere e togliere il cerotto. Quello è il suo ruolo, a quello è preparato, ma può anche capitare che sia chiamato al livello successivo. Se lo aiutate, magari con qualche imbarazzo perché lui la vena deve cercarla, sentirla, palparla, prima di affondare il colpo, andrà tutto bene anche in questo caso. E dopo una decina di minuti non dovrete più nemmeno vedere i suoi tatuaggi imbarazzanti.

Un paio di volte, però, mi è capitato lui. Succede, purtroppo. Il pivello. Lo capite subito perché fa il suo esordio con un “chi, io?” di fronte all’invito deciso della signora cinquantenne. Il pivello non ha idea di dove sia la vena, non c’è nessuna speranza che la trovi, a mala pena sa perché è lì quella mattina, lui voleva fare il calciatore, l’infermiere è stato un ripiego. Cominciate a stringere con violenza la pallina antistress nella speranza che questo lo agevoli, ma non serve a niente, per lui è già tanto riuscire a colpire il braccio anziché infilzarvi una coscia. La prima volta che mi capitò, la sua tutor, per fargli coraggio, cercò di dare la colpa a me: ma è la prima volta che dona? No, ma è a prima volta che mi torturano tipo vergine di ferro. Ha bevuto abbastanza? Ho la vescica che mi esplode e sudo come un cammello, però non sono questi i liquidi che vi interessano, vero? ? rilassato? Lo ero, prima del terzo buco a vuoto nel braccio. La prima volta, la tutor si arrese, mi chiese scusa se per quel giorno mi avevano usato tipo bersaglio umano, rivolse uno sguardo furioso al pivello e mi lasciò andare con la sacca vuota. La seconda volta, l’anno scorso, non si è data per vinta, dopo che l’impedito mi aveva saccheggiato un braccio, l’ha invitato a provarci con l’altro. Qui in effetti qualcosa ha trovato, un capillare talmente sottile da non permettere nemmeno di riempire per intero la sacca. E si che avevo bevuto, ero riposato e rilassato, le vene erano sempre quelle e non le avevo nascoste per fare lo spiritoso. Insomma, succede. Molto raramente, il pivello capita. Magari anche le signore cinquantenni, appena diplomate, non erano così brave. Forse. Il mio consiglio è di evitare i ponti e i fine settimana, giornate ad alta percentuale di presenza di pivelli.

E dopo essere dimagriti di mezzo chilo senza alcuno sforzo (facile, eh?) potrete finalmente godervi le lussuriose paste dell’Avis, quel trionfo di colesterolo assolutamente giustificato perché avete donato ed è l’unico momento in cui potete ingozzarvi di trigliceridi senza patemi. Anche se sospetto che quelle paste siano così caloriche da lasciare traccia nelle analisi della donazione dell’anno dopo. A proposito, meglio la sede centrale con il bar. In certi ospedali se la cavano con un buondì secco e un succo di frutta. E dai, 45 cc di sangue gruppo A e nemmeno un cappuccino?

Donare fa bene, e non lo dico solo in senso sanitario. Donare ci fa sentire utili. Sapere che una parte di noi farà stare meglio qualcuno più sfortunato dà un senso alla nostra giornata. Fatelo, non ve ne pentirete. E se ogni tanto vi capita il pivello, pazienza. Con quelle braccia piene di lividi spaventerete tutte le vecchiette sull’autobus, vuoi mettere la soddisfazione?

Il frigo. Riflessione sul sarcofago dei nostri peccati spreconi

Se avessi la possibilità di finanziare una di quelle ricerche universitarie che tanto piacciono ai giornali, tipo “l’Università del Wisconsin di Sopra spiega perché se sei ricco e bello hai maggiore successo con le donne”, oppure “svelato il motivo per cui ai bambini non piacciono gli spinaci: è colpa del loro sapore”, se potessi allora commissionerei una ricerca sui nostri frigoriferi. O meglio, sul loro contenuto.

Se avessi la possibilità di finanziare una di quelle ricerche universitarie che tanto piacciono ai giornali, tipo “l’Università del Wisconsin di Sopra spiega perché se sei ricco e bello hai maggiore successo con le donne”, oppure “svelato il motivo per cui ai bambini non piacciono gli spinaci: è colpa del loro sapore”, se potessi allora commissionerei una ricerca sui nostri frigoriferi. O meglio, sul loro contenuto.

Già uno spettacolo di alcuni anni fa di Claudio Bisio, “I bambini sono di sinistra”, toccava il tema di quanto i nostri frigoriferi siano l’emblema di un cultura che accumula, conserva, e, in ultima istanza, spreca. Abbiamo davvero bisogno di tutto quello che conserviamo nel frigo? Abitiamo a poche centinaia di metri da salumerie, negozi di alimentari e fruttivendoli, eppure abbiamo cibo a sufficienza per sopravvivere dieci giorni in caso di attacco alieno. Peccato che sospetto che in caso di attacco alieno saremmo senza corrente elettrica dopo pochi minuti, e quindi le nostre riserve sarebbero destinate ad ammuffire con noi.

Gli scaffali sono pieni di prodotti in offerta “formato famiglia”, peccato che non ci siano praticamente più famiglie così numerose da usufruire di quel formato.

Quanti chili di pasta dovrai servire per grattugiare la mezza forma di parmigiano che quotidianamente ti propone il centro commerciale amico? E quanti sfizietti dovrai toglierti per buttare giù quel mezzo chilo di prosciutto? Non che sia una questione di regime alimentare. Ci sono vegani che hanno il frigo pieno di tofu che sembra formaggio, seitan che sembra hamburger e proteine di soia che sembrano bistecche (chissà perché i vegani ripetono sempre quanto siano succulenti i loro piatti però per ingerirli devono sempre farli somigliare a quelli di noi barbari onnivori).

Anni di doping pubblicitario ci hanno insegnato che a tavola bisogna osare, sperimentare, rinnovare, e allora eccolo lì, là in fondo, il barattolo di sottaceti messicani usati dai narcos per estorcere informazioni sotto tortura alle loro vittime; e poi c’è la salsina per tartine vegetariana tanto in, peccato che è dal battesimo di tua figlia che fa la terza media che non mangi una tartina; e poi magari la bistecca di struzzo e i due chili di paella pronta da soffriggere che fingi di aver dimenticato nel terzo cassetto del congelatore, il refugium peccatorum dove nascondi gli acquisti più infausti.

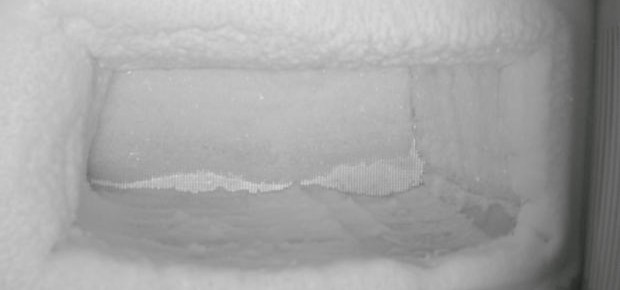

E inevitabilmente con il crescere dei nostri acquisti insensati aumentano le dimensioni dei frigoriferi: la mia generazione è cresciuta con quei simpatici monolitici rettangolari con la ghiacciaia (la chiamavano così) in alto e il resto sotto, alti un metro e mezzo o poco più, nascosti in un angolo. Adesso ospitiamo molossi che superano i due metri e che occupano il posto di rilievo in cucina; presto dovremo abituarci a sacrificare la camera da letto e dormire in soggiorno, per avere una cella frigorifera dove conservare tutto ciò di cui abbiamo davvero bisogno.

Non è un problema che riguarda solo l’alimentare, a dire il vero; potremmo anche affrontare un altro tema emergente, e cioè va bene la regolarità e passi pure qualche diarrea estemporanea, ma quanto deve cagare una famiglia per giustificare l’acquisto di una convenzione da 27 rotoli di carta igienica?

Un’altra volta, magari, adesso scusate ma devo andare. Ho sbrinato il frigo e ho molto da fare.

Arrivederci professore. Deve ancora farmi quella domanda…

15 settembre 1994.

15 settembre 1994.

Dopo una notte passata in un albergo di via Galliera a Bologna, un giovane pugliese alle prime esperienze “da grande” si aggira sperduto nei pressi di un freddo piazzale in viale Berti Pichat. La città l’ha lasciato un po’ perplesso, non è proprio bella come se l’aspettava ma d’altronde ha visto stazione, via Galliera di sera e i viali, ed è un po’ prematuro da parte sua esprimere un giudizio. Una folla di altri giovani alle prime armi come lui chiacchiera nel piazzale. Sono centinaia. E non sono tutti: le domande per accedere al test di selezione di Scienze della Comunicazione sono state più di 4000, i posti sono 150. I test sono stati organizzati in diverse strutture. Il giovane pugliese è affascinato dalla potenza organizzativa dell’Università più vecchia del mondo, se pensa che lui al liceo faceva ginnastica all’aperto solo nei giorni di bel tempo, quasi ha un mancamento di fronte alla grandezza che gli si propone innanzi. Una voce lo scuote da suoi sogni, è una persona che riconosce: è Umberto Eco, il professor Umberto Eco, che si avvicina e chiede: ragazzi, ma è qui che si tiene il test per scienze della Comunicazione?

Il giovane pugliese pensa allora che tutto sommato anche la potenza nordica di Bologna mostra qualche limite. Ma tanto lui sa che quel test non lo passerà mai, non ha nemmeno preso 60 alla maturità, è qui solo per farsi un’idea, punta semmai di essere ammesso a Siena.

Estate 1996

Il professor Eco è seduto in fondo alla stanza, gioviale e chiacchierone come sempre. Spiega che ha letto la tesina che il pugliese e un amico romagnolo hanno predisposto, è un ottimo lavoro, diligente e accurato. I due hanno analizzato un ipertesto sul processo di Norimberga, prodotto su floppy-disk (floppy-disk!) e i loro commenti sono tutti a segno. L’esame di semiotica del testo sembra indirizzato ad un successo. La sua assistente Giovanna Cosenza interviene: si, il lavoro è accurato, però, però. Però non esageriamo. Non è che i due abbiamo scoperto la ruota. Non bisogna essere di manica troppo larga. C’è un attimo di dibattito, il pugliese è concentrato per trattenere lo sfintere e le altre funzioni vitali che in quel momento lo avvicinano all’uomo primordiale, che evacuerebbe e scapperebbe via. Sembra ci si indirizzi verso il trenta. Il professore alza gli occhi verso i due, e lancia la sfida. Facciamo così: vi faccio una domanda. Se rispondete bene, 30 e lode. Se sbagliate 28. Altrimenti ve ne andate con un 30. Lascia o raddoppia, insomma. Solo che il Mike Bongiorno in questione non è uno qualunque. Farsi interrogare da lui in semiotica è come rispondere ad una domanda di Dante sulla poesia medievale, o di Einstein in fisica teorica. I due giovani si guardano per un millesimo di secondo, allungano il libretto quasi in contemporanea. Il trenta andrà benone.

Caro professore, non saprò mai cosa ci avrebbe domandato, e se saremmo stati in grado di risponderle. Porterò sempre con me un suo insegnamento: essere colti non vuole dire conoscere la risposta ad ogni domanda. Essere colti vuol dire sapere in dieci minuti dove trovare la risposta a quella domanda. Tanto è vero che ai suoi esami scritti si potevano consultare i libri. Con Wikipedia e gli smartphone, che allora non c’erano, forse potremmo ridurre quei minuti a cinque.

Io però quel giorno non credo che sarei stato in grado di risponderle nemmeno dopo dieci ore. O forse si. Magari questo me lo dirà la prossima volta che ci vedremo.

Potrei ancora raccontare della mia seduta di tesi, quando, appena entrammo, il professore si accorse della presenza di mia cognata, che allora era una bimba di otto anni, e mi domandò a brucia pelo: abbiamo appena discusso una tesi su Satanik. La prego, mi dica che la sua non ha temi affini, perché vedo che ci sono minori tra gli astanti. Oppure di tutte le volte che la lezione finiva all’una ma lui rimaneva sull’uscio fino all’una e quaranta per rispondere a tutte le domande che noi giovanotti curiosi gli ponevamo.

Ma il messaggio finale in realtà voglio lasciarlo a tutti coloro che svolgono il prezioso e delicato incarico dell’insegnamento: che voi siate insegnanti in una scuola primaria o docenti universitari, che il vostro sia uno stipendio da titolare di cattedra o facciate fatica ad arrivare a fine mese, non liquidate in fretta le domande dei vostri allievi. Non trascurateli perché vi sentite superiori. Non irritatevi nei momenti di stanchezza. Voi potete davvero incidere nell’esistenza dei vostri allievi. Proprio come il professore fece con la mia.

Questo non dimenticatelo mai.